【お話会参加レポート】4/5 春の不調と養生

2025.05.10

こんにちは、編集部の松沢です。

2025年4月5日に開催されたお話会に参加してきました。

テーマは「『漢方』からの『養生の仕方』を学んでみませんか?」。寒さから解かれる季節の変わり目に身体に起こる不調について、たかはしクリニックの高橋院長と漢方薬局 弓と糸の吉田先生のお話です。

春の不調と養生

長かった冬が過ぎ、やっと春の日差しとなってきたこの日、たかはしクリニックにて「漢方」に関するお話会が開催されました。近年、東洋医学が世界的に注目される中、日本でも着実に広がりを見せている「漢方」。漢方とは、生薬を中心に、食事、日常生活などの養生術までを含め、かつて中国から伝わり、日本で独自にアレンジ&発展してきた伝統医学の総称とされています。

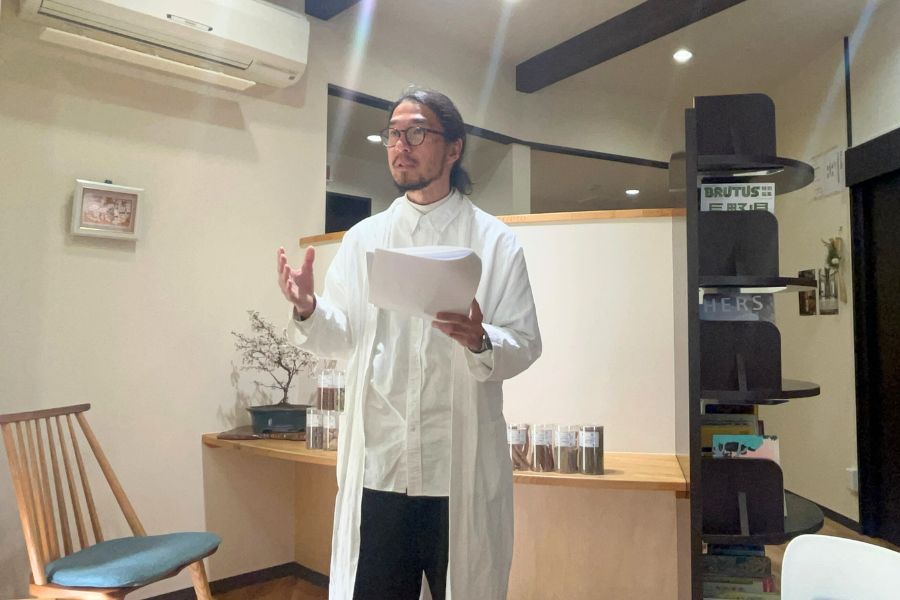

さて、どんなお話がうかがえるのでしょうか。まずは、吉田先生のお話から始まります。

当日の資料を引用しながら、レポートします!

✎———資料引用(以下同じ)———

春の不調と言えば花粉症、五月病が有名ですが、実際の臨床の現場では様々な訴えがあります。例えば、頭痛、めまい、倦怠感、胃腸の不具合、月経前症候群などがあります。

—————————✎

春の前、冬の時期の体は、寒さに耐えるために血流を体の中に向けて、体の内部を温めるようになっているそうです。そのために手足が冷えやすく血圧も上がりやすい。そして毛穴を閉じて体温を外に逃さないようにします。

一転して春になり気温が上がってくると、血流を外に向かわせて、体の中の過剰な熱を外に逃がす動きをしなくてはなりません。

四季がある日本では、自分自身の体に自然とそのような対応を求められているそうです。

人間は、自律神経によって、季節の変化に対応できる能力(恒常性)を持って生まれていますが、自律神経がうまく働かないことで、季節の変わり目にうまく対応ができず、体調を崩してしまうそうです。

では、体調を崩さないためにどうしたらいいのか?

その答えは、漢方の「未病」という考え方にあるのだと言います。

✎——————

未病とは、「発病には至らないものの健康な状態から離れつつある状態」のことを指します。春に不調を感じてしまうのは、すでに発病しているということ。なので、未病のうちにどのように対処していくかが大切になります。

——————✎

そして、それを実践する方法が「養生」だそうです。

では、どのように実践していけばいいのでしょうか?

古きをたずねて新しきを知る

吉田先生から中国最古の医学書「黄帝内経」を引用したお話に印象的なものがありました。

それは、その季節に合った過ごし方をしていないと、次の季節で病を生じてしまいますよというものです。

✎——————

【黄帝内経の春の節】

原文

春三月此謂発陳。天地俱生。萬物以栄。夜臥早起。広歩於庭。被髪緩形。以使志生。生而勿殺。予而勿奪。賞而勿罰。此春気之応。養生之道也。逆 之則傷肝。夏為寒変。奉長者少。

通解

春の三箇月は、万物が古いものを推し開いて、新しいものを出す季節であり、天地間の生気が発動して、ものみなすべてが生き生きと栄えてくる。人々は少し遅く寝て少し早く起き、庭に出てゆったりと歩き、紙を解きほぐし、体を伸びやかにし、心持ちは活き活きと生気を充満させて、生まれたばかりの万物と同様にするが良い。

ただひたすらその生長にまかせるべきで、殺害してはならない。ただひたすら成長を支援するべきで、剥奪してはならない。大いに心をはげまし目を楽しませるべきで、体をしいたげてはならない。これが春に適応し、「生気」を保養する道理である。もし、この道理に反すると、肝気(春の気)を損傷し、夏になって変じて寒性の病を生じ、人体が持っている夏の盛長の気に適応するという能力を減少させてしまう。

やっぱり春の不調が出てからでは遅いわけです。

冬の過ごし方というのが、春にすごく影響を及ぼしてしまう。自律神経を整えるためには季節に合った生き方をしなくてはならないと、2000年前に黄帝内経にすでに書かれているんです。

現代の日本では、春も夏も秋も冬も一定の労働時間で、9時に出社して18時に帰るというような生活のリズムになっている。しかし、自然に合わせて過ごしていくことが養生として大事なんだということが書いてあります。

——————✎

もう一つの養生「水の養生」とは・・・?

水道をひねれば水が出る日本。水の過剰によって体を害している方が多いそうです。特に春から夏にかけてはこの影響で様々な症状が出やすく、注意が必要なのだと教えていただきました。

体に病理的な水があるとどのような症状を発症するのでしょうか。

✎——————

余分な水が

頭にあれば、頭痛になり

目にあれば、目の痒み、涙目、眼圧が上がり

耳にあれば、眩暈、耳鳴りになり

鼻にあれば、鼻水、くしゃみ、花粉症となり

肺にあれば、痰や咳となり

胃にあれば、食欲減退、吐き気、嘔吐となり

腸にあれば、下痢となり

皮膚にあれば、浮腫、蕁麻疹、発汗異常、ホットフラッシュとなり

関節にあれば、関節痛となり

婦人科系であれば、生理痛や経血の塊となります

以上の身体的な症状ばかりでなく、病理的な水はイライラ、鬱、不安感などの精神的な症状も生み出すのです。

——————✎

漢方は、その水をあるべきところに導くことができるのだそう。

つまり、症状の原因が何であるかを問診の中で追求し、それに応じた処方をすることで症状を解決していくのが漢方の考え方。何千年も昔から人間は、対症療法ではなく、根本的な原因にアプローチしてきたのですね。

吉田先生による漢方的養生のまとめ

✓ 季節に合わせた生活を営む季節養生

✓ 腹八分目、暴飲暴食を避ける食養生

✓ 適度な運動を取り入れる運動養生

✓ 睡眠時間の確保を徹底する睡眠養生

✓ 欲を制しながら楽しく、笑うことを忘れずに生きる精神養生

✓ 豊水の時代に忘れてはならない水の養生

レポート第二弾、高橋院長と吉田先生の対談レポートに続きます。